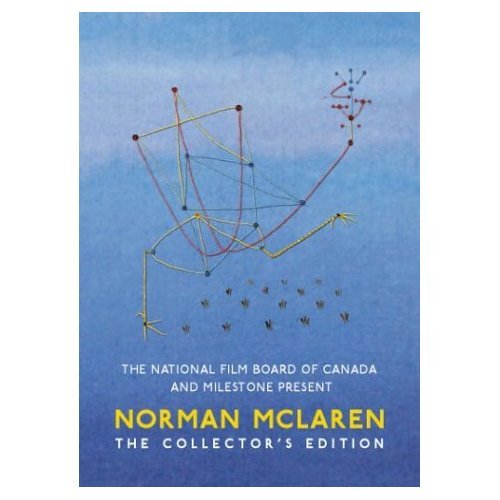

《諾曼·麥克拉倫典藏版》(Norman McLaren Collectors Edition)加拿大動畫大師[DVDRip],OVA、資源下載

動漫類型:OVA

文件大小:149.9 MB

語言類型:繁體中文

更新時間:2017/7/13

資源發布:動漫電驢下載基地

《諾曼·麥克拉倫典藏版》(Norman McLaren Collectors Edition)加拿大動畫大師[DVDRip],OVA、資源下載 簡介: 簡介: 以下資料來自網絡 引用Norman Mclaren 諾曼·麥克拉倫(1914-1987) 真正的動畫藝術家,實驗動畫人。一生拍攝了近六十部動畫短片,贏得147個國際動畫大獎,帶領加拿大國家電影局(NFB)動畫部創造了驚人的輝煌。 麥克拉倫是最有影響力的動畫大師之一,這不僅源於他對他人的培養,還由於他自身的才華和不斷的創新精神。在他的藝術生涯中,他的短片贏得了147個獎

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].032.Pas.de.deux.(NFBC-Norman.McLaren,.1968).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].11.Neighbours.(NFBC-Norman.McLaren,.1952).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].20.Begone.Dull.Care.(NFBC-Norman.McLaren-Evelyn.Lambart,.1949).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.(1939).Scherzo.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.1942.-.Hen.Hop.mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.1943.-.C'est.l'aviron.mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.Mclaren.-.1964.-.Canon.(16).mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.Creative.Process.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.11.-.Blinkity.blank.(1955).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.12.-.Synchromy.(1971).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.13.-.Animated.motion.5.(1978).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.14.-.Narcissus.(1983).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.Mclaren-Fiddle-De-Dee.(1947).mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.01.-.Boogie-Doodle.(1940).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.02.-.La.merle.(1958).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.03.-.A.chairy.tale.(1957).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.04.-.A.phantasy.(1952).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.05.-.Neighbours.(1952).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.06.-.Lines.Horizontal.(1962).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.07.-.Mosaic.(1965).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.08.-.New.York.lightboard.record.(1961).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.09.-.Begone.dull.care.(1949).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.10.-.Pas.de.deux.(1967).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman-MCLAREN-Dots.(1940).mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.Animation.Collection.rar

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Pinscreen.[documentario.-.Norman.McLaren.-.1973].avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.7till5.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Rythmetic.(1956).de.Evelyn.Lambart.y.Norman.McLaren.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Mary.Ellen.Bute.&.Norman.McLaren.-.Spook.Sport.(1940).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.(1952).A.Phantasy.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.A.Phantasy.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Blinkity.BlankNorman.McLaren][1955].avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].1940.-.Norman.McLaren.-.Stars.and.stripes.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Dots.-.Norman.McLaren.(1940).avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].1936.-.Norman.McLaren.-.Rainbow.Dance.mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].MOSAIC.-.Norman.McLaren.(1965).mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].National.Film.Board.Of.Canada.-.Pas.De.Deux.(Norman.Mclaren).(1967).mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.McLaren.-.Mail.early.for.Christmas.(1959).MPEG2.mpg

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].1944.-.Norman.McLaren.&.Alexander.Alexeieff.-.Chants.populaires.no.5.avi

- 下載位址: [cartoon.ed2k.online][諾曼·麥克拉倫典藏版].Norman.Mclaren.-.The.World.Of.Norman.Mclaren.avi

以下資料來自網絡

引用Norman Mclaren 諾曼·麥克拉倫(1914-1987)

真正的動畫藝術家,實驗動畫人。一生拍攝了近六十部動畫短片,贏得147個國際動畫大獎,帶領加拿大國家電影局(NFB)動畫部創造了驚人的輝煌。

麥克拉倫是最有影響力的動畫大師之一,這不僅源於他對他人的培養,還由於他自身的才華和不斷的創新精神。在他的藝術生涯中,他的短片贏得了147個獎項,這遠遠超過其他眾多的獨立動畫制作人之上。

諾曼·麥克拉倫於1914年4月11日出生於蘇格蘭的斯特靈(Stirling)。1933年,他進入格拉斯哥藝術學校(Glasgow School of Art)學習室內設計課程,課余時間在學校發起成立了電影社,並嘗試在膠片上畫畫。其間約1934年,他在地下室裡發現了一個舊的16毫米的電影放映機,他下意識地尋找一些使用這架機器的用法。不幸的是,他沒有找到一個電影攝影機,但是,他突然有了一個想法,即試圖通過直接在電影膠片上繪畫來制作動畫片。於是他搜集了一些舊電影膠片,浸泡除去了上面的乳漆並直接在上面作畫,這是他對動畫片的第一次嘗試。盡管這些影片沒有公開對外放映,但是這讓他知道在工作原理方面,這種技術是可行的。

他從那時起制作了各種短片作為他的課余活動,主要是一些實拍影片,他的《肯定的理由》(Raison d’être)加入了特殊效果和特殊技術。1935年,在第二屆格拉斯哥非專業電影節(Second Glasgow Amateur Film Festival)上,他的一部短片贏得了一等獎,不過對他將來的電影制作生涯的確立卻是在下一年的電影節上。

1936年的電影節中,有一位名叫約翰·格雷爾森 (John Grierson,1898~1972)的評委,他是電影制作的先驅和攝影機應用新方式的有力倡導者,他拍攝的北海捕鲱魚船隊的40分鐘的紀錄片《飄網漁船》(Drifters,1929)被選擇在瑟傑·愛森斯坦的(Sergei Eisenstein)《戰艦波坦金號》(Bronenosets Potemkin,1925)的英國首映式上同時推出,該片成為英國電影的裡程碑。由於格雷爾森對紀實電影制作的熱愛,他被任命為GPO (General Post Office) 電影組織的首席長官。GPO在那段時間不僅負責郵政信件還包括銀行儲蓄和電話。到1939年,他被任命為加拿大國家電影局 (The National Film Board of Canada 簡稱NFB) 的首任局長。二戰期間,他監督NFB生產關於加拿大的大量宣傳品和訓練電影(也就是紀錄片)。戰爭結束後,他離開NFB並計劃去美國在商業領域內繼續進行電影制作。然而不幸的是,他成為麥卡錫時期一個無辜的受害者並遭到政治迫害,他被當作共產黨員被列入黑名單(他似乎曾經是一所老牌學校的蘇格蘭社會主義者,然而麥克拉倫卻是蘇格蘭共產黨員並且一生堅持社會主義傾向)。此後,格雷爾森在UNESCO(聯合國教育、科學暨文化組織)、聯合國電影公司工作,並主要從事蘇格蘭電視工作。他年老時曾在麥吉爾(McGill)大學任教。

1936年在格拉斯哥非專業電影節上,麥克拉倫送交了他的兩個作品。他對《攝影機的狂歡》(Camera Makes Whoopee)寄予了很大希望,在這部作品中,他使用了他所能想象得到的各種全新效果。他的另外一部作品是《彩色雞尾酒》(Colour Cocktail),在片中他運用了多種色彩。由於沒有拷貝留存,這應該是一部交織著快動作和慢動作的五分鐘的抽象短片,時時伴有彩色紙片上的各種色光交互變幻的鏡頭。伴著留聲機唱片的聲音,它充分、細致的聲畫同步給人以有聲電影的感覺。令麥克拉倫非常沮喪的是,格雷爾森打心裡不喜歡《攝影機的狂歡》,他認為這部影片在技術方面很熟練,在藝術方面卻是沒有任何價值的一團亂麻。當麥克拉倫正要放棄將來制作電影的想法時,格雷爾森突然宣布《彩色雞尾酒》贏得了比賽。老電影制作人後來邀請學生們出去喝茶座談,這為麥克拉倫提供了足夠的時間和格雷爾森面談,格雷爾森為麥克拉倫提供了一份英國郵政總局下屬的電影機構的工作。麥克拉倫1936年秋天開始了在那裡的工作,但是九月初他就被格雷爾森派往西班牙作一名攝影師,並同伊沃·曼塔古(Ivor Montagu)一起制作一部支持共和的、關於西班牙內戰的宣傳片,這就是紀錄片《馬德裡保衛戰》(Defence of Madrid,時間是1936年,但是更象是1937年)。這部影片增強了要求和平、反對暴力的宣傳力度,這也是麥克拉倫的政治傾向,正如早期他曾經和海倫·比嘎爾(Helen Biggar)一同合作的動畫片《無限深淵》(Hell unLtd,1936)一樣,深刻表現了反戰爭、反資本主義的主題。

1937年,格雷爾森離開英國郵政總局電影機構,奧伯特·卡瓦克迪(Alberto Cavalcanti)代替了他的職位。在卡瓦克迪的領導下,麥克拉倫開始制作他的第一部專業動畫片《愛在機翼上》(Love on the Wing,1938),這是他又一次直接在膠片上作畫。這部電影目的在於強調一個對英國郵政總局宣傳很重要的主題:“這是天堂接收問候的電報——想要成為天使,請發一封電報。”但是這引起一場爭議,於是該片在當時被禁播。導致這次事件的原因是,麥克拉倫使用了某些宗教作為生殖力象征的陰莖圖像,於是郵政局局長阻止了短片的發行。這部短片現在看來則是一部代表之作,它具有積極的意義,它實現了麥克拉倫“動畫聲音”的首次體驗。傳統電影中的聲音是通過電流的波動產生的光與影這種裝置把膠片的邊緣譯成電碼,再通過麥克風釋放出來。放映電影的時候一束光線通過這個裝置的移動邊緣照在一塊光電電池上,從這裡發出的電子節拍驅動揚聲器。麥克拉倫的想法是,如果電影中可以觀看的部分通過在膠片上繪畫制作出來,那麼同樣的方法也可以制作出電影中的聲帶。麥克拉倫不是第一位對這種技術進行試驗的人。1932年,魯道夫·普芬尼格(Rudolf Pfenniger)就提出非常相似的方法,但是麥克拉倫的確是第一位將這一方法運用於有價值的藝術電影的。

《愛在機翼上》中那些宗教作為生殖力象征的圖像帶來的煩惱使麥克拉倫在英國郵政總局電影機構工作永無寧日,但是即使沒有這件事,二次世界大戰爆發之後的1939年,麥克拉倫也會離開英國。在西班牙他看到太多的屠殺,期間拍攝的《馬德裡保衛戰》就體現出他對暴力和戰爭的態度。此後他制作了多部動畫片,在登上去紐約的輪船之前,制作了《困難重重》(Mony a Pickle ,1938)——這個標題的蘇格蘭意思是“許多困境”。後來又受他人委托作了幾部大約兩分鐘長的實驗動畫短片。例如《急速的樂章》(Allegro,1939)、《倫巴》(Rumba,1939)、《點》(Dots,1940)和《環》(Loops,1940)。所有這些影片都運用了他的動畫聲音技術。然而應得的撥款最終沒有落實。他被迫作兼職並在商業動畫工作室作較低級的工作,以便他能夠繼續做一些自己的動畫影片,這些影片中最有名的是《星條旗》(Stars and Stripes,1939),它直接在電影膠片上作畫而成,美國國旗的鮮明形象伴以同名的音樂。之後和瑪麗·艾倫·布特(Mary Ellen Bute) 共同導演的《幽靈游戲》(Spook Sport,1939)是一部更抽象的影片。

1939年初,他到紐約後不久就給他的老師——在加拿大國家電影委員會工作的格雷爾森寫信,看那裡是否有合適的工作。格雷爾森回信說很遺憾,那裡沒有。但是,1941年春天,事情發生扭轉。加拿大政府由於戰爭的需求急需資金援助。由此要求NFB開始生產宣傳影片,目的是鼓勵人們投資抗戰債卷之類。NFB的大多數作品被安放在人員集中的地方,例如工廠的食堂裡,成系列地放映。格雷爾森感到,在休息時間做一些稍微的放松能夠提高人的注意力並使觀眾更容易接受新思想。於是,他請麥克拉倫加入NFB並在1943年為NFB開辟了一個新的動畫世界。當然,麥克拉倫一開始時有些拒絕之意,他作為一個和平主義者非常害怕被命令做一些助戰宣傳。麥克拉倫最終受雇於NFB,在此度過了他下半生的職業生涯。

戰爭末期麥克拉倫為NFB創制了一系列動畫短片,其中包括《代表勝利的V字》(V for Victory,1941)、《快些寄出聖誕信》(Mail Early for Christmas,1941)、《母雞之舞》(Hen Hop,1942)、《四等於五》《Five for Four,1942)、《美元的舞蹈》(Dollar Dance,1943)、《閉嘴》(Keep Your Mouth Shut,1944)、《大眾歌曲第5首》(Chants populares #5,1944)、《這是槳》(C’eat l’aviron,1944)和《百靈鳥》(Alouette,1944),這最後兩部影片中的歌曲都在法國非常流行。

戰爭期間格雷爾森被任命為NFB的領導,戰爭末期他便離開那裡。他成功地在30年間為NFB導演了40多部動畫短片,並出品了許多別的動畫家的電影。同時,他使NFB成為國際范圍內一些想與他共事並向他學習的動畫家們夢寐以求的地方。其中的兩個人是佛瑞德瑞克·巴克(Frédéric Back)和喬治·當尼 (George Dunning)。

無論什麼時候,麥克拉倫都在進行科技創新,盡管有些偏執。例如他把科技運用於奧斯卡獲獎短片《鄰居》(Neighbours,1952)上。《鄰居》是一則表現兩個人搶奪長在他們兩家邊界間的一朵花,最後兩敗俱傷、雙雙身亡的反戰寓言。他用抽幀的方法來拍攝動畫,而對人物則采用特殊的鏡頭使他們看上去就象是在飛行或滑翔。在著名抽象短片《白色閃爍》(Blinkity Blank,1952)中,他制作的圖像不是通過在干淨的電影膠片上繪畫著色,而是去除乳膠使膠片完全曝光,於是影像看上去是黑底上的白色圖像。此外,由於運用這樣的技術定位很困難,他發明了一種技術,用只能持續幾格的一組影像,然後在下一組影像出來之前讓電影呈12格或更多格的黑色。這保護了運動的感覺,但同時放映出一種刺激的頻閃的效果,但這一舉措沒有認真考慮到觀眾的視覺持續能力。他又用同樣的方式制作了一個有敲擊效果的聲道。在《雙人舞》(Pas de Deux,1968)中,他使每一格膠片曝光10次,制作出一對在黑色舞台背景上跳舞的芭蕾舞演員馬格瑞特·麥色和文森特·瓦瑞(Margaret Mercier and Vincent Warren)的鮮明形象。

更有趣的是一些音樂聲帶被運用到這些短片中。他經常擔心電影的吸引力由於國家或種族的區別而受到抑制,這是為何他很少運用任何語言形式的原因。在這之後他開始屈服於多種語言,當然,當他們要求有語言的時候,他為NFB制作的大多數電影都使用了法語和德語。音樂在形式上都是不拘一格的,從管樂吹奏的《雙人舞》到《Albinoni》,從《芭蕾曼舞》(Ballet Adagio,1971)到《色彩幻想》(Caprice en Couleurs,1949)中奧斯卡比特森三重奏(Oscar Peterson Trio)的爵士樂,到另一部著名短片《椅子的故事》(A chairy Tale,1957)中的由熱衛·散卡(Ravi Shankar)演奏的西塔琴。在這部短片中,一個男人和一個拒絕被坐的椅子進行了一段表演,影片表現年輕人最初試圖努力控制局面,然後尋求理解。片中錄音的使用對他來說比他早期實驗片中的聲音要更有趣。在《白色閃爍》中運用了這個技術後,他用同樣方法制作了三部短片:《節奏舞》(Rhythmetic,1956),這裡的音帶中配以簡單的由阿拉伯數字組成的數學系列表演,就像跳舞一樣。還有《鑲嵌畫》(Mosaic,1965)和《同步曲》(Synchromy,1971),那種舞蹈觀念是麥克拉倫大部分作品的基本原理。更明顯的例子如《雙人舞》。他最後的影片是一部長22分鐘的短片《水仙》(Narcissus,1983),在這裡他運用了許多源於他長期工作生涯經驗的動畫技術,當然,又一次利用舞蹈講述了一個年輕人由於只是愛自己而失去一切的傳統故事。

加拿大國家電影局是根據加拿大國會法於1939年創建的。創建的目的,是為了讓加拿大人和外國人通過電影的形式來了解加拿大。麥克拉倫於1941年在其中創建了動畫部。動畫部一開始就鼓勵動畫工作者自由探索、大膽創作,不僅在內容上更是在形式上開拓新的表現方法。幾乎所有的動畫技法在這裡都可以得到展現:手繪動畫、立體動畫、針幕動畫、轉描動畫、剪紙動畫、實拍抽幀、膠片直接刻畫,沙動畫、玻璃油彩、三維電腦動畫等等。直至今日,加拿大國家電影局成了動畫藝術家的搖籃,培育了一大批優秀的動畫藝術家,像Michèle Cournoyer、Jacques Drouin、Chris Hinton、Co Hoedeman、René Jodoin、Evelin Lambart、Caroline Leaf、Ishu Patel等等。動畫短片《鄰居》、《沙堡》、《特別郵遞》、《每個孩子》、《博伯的生日》、《瑞恩》、《丹麥詩人》等榮獲奧斯卡最佳動畫短片獎,幾十部動畫短片榮獲奧斯卡動畫短片提名。所有這一切成績的取得,是和麥克拉倫的組織能力、學術見解和獎掖優秀青年藝術家的具體做法分不開的。

1973年,麥克拉倫作為一位動畫片制作人和NFB的動畫部門的領導人被授予勳章。這位天才動畫大師和偉大的人道主義者於1987年1月27日逝世於蒙特利爾,並為世界人們所哀悼。

摘自《動畫大師的生平與作品》作者: 呂鴻雁 / 張駿

諾曼·麥克拉倫直接在電影膠片上作畫(1944)

主要作品

諾曼·麥克拉倫1933年畢業於格拉斯哥美術學校,創辦了一個電影俱樂部,導演了《七分鐘到五點》(紀錄片,十六毫米,先鋒派影片,長六分鐘)。1935年:《攝影機造出伍皮》(先鋒派影片,十六毫米,長十八分鐘),《彩色的雞尾酒》(抽象性動畫片,長六分鐘)。1936年:《無止境的地獄》(長三十分鐘,反對戰爭的紀錄片與動畫片),進格裡爾遜領導的郵政總局工作,拍攝了《書籍交易》(長十二分鐘,紀錄片),《海軍新聞》(紀錄片,長十分鐘),《熱愛飛翔》(動畫片,長六分鐘)。1939年,為“倫敦影片中心”拍攝《馴服的火焰》(廣告紀錄片,長二十四分鐘)。此後去美國,拍攝長兩分鐘的動畫片:《快板》,《倫巴舞》,《諧谑曲》,《星條旗》,《小點點》。1940年:《黑笨漢》,《矮鬼》(長九分鐘)。1941年應格裡爾遜邀請到加拿大電影處工作,拍攝《給克裡斯蒂娜斯的早到郵件》,《代表勝利的V》(在底片上作畫,長兩分鐘)。1942年:《母雞霍普》,《五對四》(底片上作畫)。1943年:《美元跳舞》(在底片上作畫,長五分鐘)。1944—1945年:《雲雀》,《劃船》(畫面固定,靠移動攝影與化入化出產生效果)。1946年:《在高山上》(長三分鐘)。1946年:《小小的幻想》(長三分三十秒,由“自行繪制的”色粉畫組成)。1947年:《D調小提琴》(在底片上作畫,沒有畫格,長兩分鐘),《灰色小母雞》(色粉畫)。1948年,受聯合國教科文組織的派遣到中國。1949年:《憂慮滾開》(底片上畫的抽象畫)。1951年:為倫敦聯歡節拍攝《現在是時候了》(長三分鐘),《一個圓圈是圓的》(長十分三十秒,立體聲的立體動畫片)。1952年:《幻想》(長八分鐘),《鄰居們》(特技片,長九分鐘),《兩件小事》。1954年:《瞬間的空白》(長七分鐘,在底片上繪制的版畫),《節奏舞》(由活動數字組成)。1957年:《椅子的故事》(特技片,長十分鐘)。1958年:《山鳥》。1961年:《平行線》。1964年:《炮》。1965年:《鑲嵌畫》。

La CE agrupa 14 de los mejores cortos de NM, así como el documental de Donald McWilliams Creative Process . He ripeado los cortos con bitrate alto ( 2000) y sonido AC3. Con el docu he hecho un ripeo normal.

Norman McLaren was a cinematic virtuoso and perhaps the medium’s greatest innovator. To create his delightful and dazzling animation, he employed an amazing array of techniques, including painting directly on film and his own invention, pixilation - a wildly surreal form of filming actors in stop motion. For several short films, he even drew the soundtrack - an unbelievably complex process. But while creativity, humor and technical virtuosity are the hallmarks of his work, it was McLaren’s compassionate intelligence and sense of humanity that make these charming films enduring masterpieces.

Over the course of fifty years, McLaren produced 60 films (mostly for the National Film Board of Canada) in a stunning range of styles and techniques. His creations won more than 200 international awards - including an Oscar® and the Palme D’or. Norman McLaren: Collector's Edition showcases 14 of McLaren’s best films reflecting the incredible diversity of his work: Neighbours, Begone Dull Care, Pas de deux, Boogie-Doodle, Synchromy, Mosaic, A Phantasy, Blinkity Blank, Le Merle, Lines-Horizontal, A Chairy Tale, Animated Motion: Part 5, New York Lightboard Record, and Narcissus.

Early life

McLaren was born in Stirling, Scotland and studied set design at the Glasgow School of Art. His early experiments with film and animation included actually scratching and painting the film stock itself, as he did not have ready access to a camera. His earliest extant film, Seven Till Five (1933), a day in the life of an art school was influenced by Eisenstein and displays a strongly formalist attitude.

McLaren's next film, Camera Makes Whoopee (1935), was a more elaborate take on the themes explored in Seven Till Five, inspired by his acquisition of a Ciné-Kodak camera, which enabled him to execute a number of 'trick' shots. McLaren used pixilation effects, superimpositions and animation not only to display the staging of an art school ball, but also to tap into the aesthetic sensations supposedly produced by this event.

[edit]

Professional career

After finishing his studies in Glasgow and making a few films in London, McLaren moved to New York City in 1939, just as World War II was about to begin in Europe.

At the invitation of John Grierson, he moved to Canada in 1941 to work for the National Film Board, to open an animation studio and to train Canadian animators. During his work for the NFB, McLaren created his most famous film, Neighbours (1952), which has won various awards around the world, including the Canadian Film Award and the Academy Award. Besides the brilliant combination of visuals and sound, the film has a very strong social message against violence and war. In addition to film, McLaren worked with UNESCO in the 1950s and 1960s on programs to teach film and animation techniques in China and India. His five part Animated Motion shorts, produced in the late 1970s, are an excellent example of instruction on the basics of film animation.

[edit]

Personal life

McLaren was gay. His longtime companion was Guy Glover, whom he met at the ballet in London in 1937. The two were together until McLaren’s death.[1]

In spite of the allegations of his monogamy and faithfulness, it appears McLaren's mind may have been elsewhere. It seems that he wrote a series of letters to Willard Maas. In those letters it appears that Norman may have used many metaphors and double entendre to express, as well as share mutual secrets of concerning both of their being homosexuals.[citation needed] It is unknown as to if there was any physical relationship between McLaren and Maas or if this correspondence was merely a purely platonic mutual admiration.

[edit]

Awards and achievements

McLaren is remembered for his experiments with image and sound as he developed a number of groundbreaking techniques for combining and synchronizing animation with music.

The National Film Board honoured McLaren's genius by naming its Montreal head office building the Norman McLaren Building. The Montreal borough of Saint-Laurent, which is home to the NFB, has also honoured McLaren by naming a borough district after him.

Lifetime achievement awards

In 1968 he was made an Officer of the Order of Canada and promoted to Companion in 1973. In 1982, he was the first anglophone to receive the Prix Albert-Tessier, given to persons for an outstanding career in Québec cinema.

2006 retrospective

In 2006, the Film Board marked the 65th anniversary of NFB animation with an international retrospective of McLaren's restored classics and a new DVD box set of his complete works.

2009

In 2009, McLaren's works were added to UNESCO's Memory of the World Programme, listing the most significant documentary heritage collections in the world, joining such works as the Gutenberg Bible and The Wizard of Oz.[2]

[edit]

Awards for McLaren's films

Academy Awards (USA)

(1953) Oscar - Best Documentary, Short Subjects for Neighbours (1952)

Annie Awards (USA)

(1975) Annie Award: Winsor McCay Award

BAFTA Awards (England)

(1969) BAFTA Film Award Best Animated Film for Pas de Deux (1968)[3]

Canadian Film Awards (Canada)

(1949) Special Award for Dots

(1950) Special Award for Begone Dull Care

(1952) Special Award for Around is Around

(1952) Special Award for Now is the Time

(1952) Special Award for After the Storm

(1953) Special Award for A Phantasy

(1953) Special Award for Neighbours

(1958) Arts and Experimental for A Chairy Tale

Shared with Claude Jutra

(1962) Arts and Experimental for Lines Horizontal

(1965) Arts and Experimental for Canon

Shared with Grant Munro

(1968) Special Award for Pas de Deux

Columbus International Film and Video Festival (USA)

(1984) Honorable Mention for Narcissus

Dance on Camera Festival (USA)

(1984) Gold Star Award for Narcissus

Festival international de cinéma de court métrage (France)

(1985) Special Mention for Narcissus

Festival international du film romantique

(1985) First Prize - Madame de Stael Prize, (France, May 1985) for Narcissus

Genie Awards (Canada)

(1984) Special Achievement Genie

Golden Sheaf Awards / Short Film and Video Festival (Canada)

(1984) Golden Sheaf Award - Best Experimental Film for Narcissus, Short Film and Video Festival (Canada, October-November 1984)

International Film Festival (India)

(1984) Golden Peacock for the Best Short Film of the Festival for Narcissus

Itinerant - American Film and Video Festival (USA)

(1984) Honorable Mention - Visual Essays for Narcissus

[edit]

Award nominations

Academy Awards (USA)

1953 Academy Award Best Short Subject, One-reel for Neighbours (1952)

1958 Academy Award Best Short Subject, Live Action Subjects for A Chairy Tale (1957)

1964 Academy Award for Best Animated Short Film for Christmas Cracker (1963) (as co-director)

BAFTA Awards (UK)

1960 BAFTA Film Award Best Animated Film for Short and Suite (Shared with Evelyn Lambart)

《戰斗妖精雪風》(Sentou Yousei Yukikaze)[BDRip]{新增高清更新}[BDRip],OVA、資源下載

《天翔少女》(SKYGIRLS)[X2字幕組][外掛字幕][全一話][完結][DVDRip]

《Is 夏之物語》(Is OVA)[DVDRip],OVA、資源下載

《皇家國教騎士團ova》(HELLSING[OVA:DIGEST FOR FLEAKS])[1月新番][X2][AVI/RMVB]

《草莓 100%OVA 05捉摸不透的心》(Ichigo100%)[漫貓字幕組][草莓100%OVA 03,04更新OVA 05][RMVB]

《OVA 傳頌之物》(ova utawarerumono)[六月OVA][澄空學園字幕組][更新全3卷 BDRip 特典付][BDRip]

《浪客劍心 明治劍客浪漫譚:新京都篇》(Rurouni Kenshin Shin Kyoto-Hen OVA)[諸神字幕組][中日雙語字幕][720P&1080P][MKV&MP4][BDRip]

《帝皇萬能俠》7集(全)[RM 350K],OVA、資源下載

《寵物小精靈 十周年特別篇:不可思議的迷宮--進取隊出門去!》(Team Go-Getters Out Of The Gate)[Pmskys字幕組][RMVB]

[新番連載]【RH字幕組】魔女的使命[Witch Craft Works][05][BIG5][720P][MP4]

[電視動畫]《舞-HiME+特典》[NCC][1-2更新中][DVD1巻]內嵌繁體中文字幕[DVDRip]

[新番連載]★千夏字幕組★【櫻花莊的寵物女孩】[Sakurasou no Pet na Kanojo][第24話][1280x720][MP4_PC&PSV兼容][簡體]

[電視動畫]《南方公園 第九季》(South Park Season 9)[MKV],電視動畫、資源下載

[新番連載]【豌豆字幕組】[一周的朋友one week friends][12][GB][720p][簡體][MP4]

[電視動畫]《雪之少女》(Kanon)[DmzJ字幕組][十月新番][01-24話完結][avi+rmvb][HDTV]

[動漫音樂][140502] TVアニメ「刀劍神域第二季」EDテーマ「るなティックワード」/春奈るな(320K) 配信完整版

[新番連載]【幻櫻字幕組】死宅英語教程~用英語戰斗的魔法少女~【09】【X264_AAC】【848X480】【GB】【MP4】